Indagine su un amore letterario

Savona, seconda metà del XVI secolo. In una città piegata dalla furia distruttrice di Andrea Doria e dei suoi epigoni, un uomo incontra una giovane donna e ne rimane folgorato. Frequentano entrambi la buona società di cui fanno parte, l’unica che riesca a tenere botta allo sfacelo generale.

Lui è un irrequieto esponente della nobile casata dei Chiabrera, nato postumo dopo la scomparsa del padre Gabriello senior. Lo hanno allevato gli zii paterni, visto che la madre, Gironima Murasana, non ha esitato a disfarsi del bagaglio più ingombrante, l’ultimogenito, prima di trasferirsi a casa del nuovo consorte, Paolo Gavotti. Il bambino viene condotto a Roma, dove gli zii hanno interessi e amicizie altolocate, ha un precettore come si conviene al suo censo, gli si prospetta un avvenire luminoso, ma si ammala seriamente e una volta guarito viene messo a studiare in collegio dai Padri Gesuiti nella speranza che la compagnia di altri adolescenti lo allieti e favorisca la convalescenza. Il giovinetto ritrova la salute e l’allegria, tuttavia non si applica a dovere nell’apprendimento delle materie considerate indispensabili, ad esempio non affronta lo studio del greco, cosa che rimpiangerà per tutta la vita. Gli viene riconosciuta un’intelligenza vivace, eppure non prova un autentico interesse per gli studi che segue con una sorta di divertito distacco, poiché ciò che lo attrae davvero è Roma, con le sue contraddizioni, con la sua sporcizia e i suoi fasti, con la sua torbida rete di relazioni che lo intriga, in un clima da Controriforma che non esclude comportamenti scandalosi e agisce sulla personalità in formazione del giovane come un veleno. L’indole che inizia a delinearsi è facile all’ira e lo porta a rendersi responsabile di un fatto di sangue del quale si dichiarerà sempre vittima, ed è un Gabriello fuggiasco e pentito quello che trova rifugio nella natia Savona, in attesa che si calmino le acque. Pentito, sia chiaro, di essersi cacciato nei guai e solo di quello, come si evince dalla sua autobiografia nella quale sottolineerà che il fattaccio avvenne “senza sua colpa”, cosa della quale abbiamo motivo di dubitare. Fortunatamente la passione per la poesia, suscitata da incontri con i maggiori letterati del tempo, sembra iniziare a sostituire nel suo animo inquieto quella per le risse e a questa si dedica con passione. Gli manca per il momento una musa, ma il destino non tarderà a fargliela incontrare.

Non sappiamo dove sia avvenuto questo primo, determinante incontro, probabilmente in uno dei palazzi sfarzosi che la nobiltà savonese è riuscita a salvare dalla distruzione o magari in uno di quelli, ancor più sfarzosi, che la nobiltà genovese, ormai insediata stabilmente in città, si è fatta costruire sulle macerie.

Lei è Giulia Gavotti, rampolla di una delle famiglie più illustri, di dieci anni più giovane del poeta. Forse la giovane è già sposata, o lo sarà a breve, con il barone Giovanni Vincenzo Ferrero che la lascerà vedova ancora nel fiore degli anni. Il padre è il marchese Nicolò II, la madre è Maria della Rocca, anche lei appartenente alla nobiltà savonese. Hanno avuto la bellezza di dieci figli, tutti accasati nelle più facoltose famiglie dell’epoca, oppure destinati a prestigiose carriere militari o ecclesiastiche. Azzardiamo che non deve trattarsi di una grullina qualunque, interessata solo ai bei vestiti e alle conversazioni galanti, ma di una donna accorta, non digiuna di questioni giuridiche e consapevole della necessità della tutela della componente femminile del casato, visto che le cronache ci raccontano che è a lei che si deve l’istituzione del Moltiplico Gavotti, un fondo destinato a incrementarsi per garantire la dote alle spose e alle monache della famiglia.

Possiamo immaginarla, questa maliarda cinquecentesca, abbigliata secondo i dettami della moda dell’epoca, che inizia a svilupparsi in sartoria di alto livello producendo persino cataloghi illustrati dai quali chi può permetterselo attinge modelli per il proprio vestire. Calzature con alte zeppe di legno studiate per aumentare la statura e nel contempo per proteggere il piede dalle lordure della strada (sulla quale, peraltro, si cammina raramente essendo consueto, nelle strette vie cittadine ancora disegnate sull’impianto medievale, l’uso della portantina) tessuti pesanti in broccato a delineare un corsetto rigido e un’ampia gonna sostenuta da sottogonna conica a verducato (precursore del guardinfante), gorgiera di pizzo inamidato da cui emergeva di sicuro un bel viso tenuto lontano dai raggi del sole per conservare il candore prescritto alle nobildonne del tempo. Non è stato possibile trovare un ritratto della donna, ma siamo sicuri che ne esistano in qualche quadreria privata, mentre per quanto riguarda il Chiabrera, oltre alle conosciutissime incisioni, sono stati recentemente rinvenuti ben due ritratti inediti, attribuiti a Bernardo Castello, pittore di qualità e amico carissimo del poeta, uno dei quali “in odore” di influenza artistica addirittura di El Greco.

Il Chiabrera non può dirsi bello, il viso è lungo, gli occhi da miope, i capelli diradati, però dedica all’amata poesie piene di estatica ammirazione alle quali qualunque donna troverebbe difficile restare indifferente.

Comincia, con ogni probabilità, un gioco di seduzione, di capricci da parte di chi sa di tenere in pugno il cuore di qualcun altro. Il poeta nei suoi versi un po’ se ne lagna, è tuttavia evidente un certo compiacimento nel constatare e nel descrivere la civetteria dell’ammaliatrice. La paragona alle ninfe e dal confronto lei, la Savonese, esce sempre vincitrice.

Quale appare Iri celeste/che si veste/di bello ostro, e di bello oro,/che ’l sol chiama, che riduce/l’alma luce, tal appar questa ch’adoro./ E da lei fra riso, e gioco/esce foco/Foco tal, che ci ricrea,/ e se mai di strazio è vaga,/ci fa piaga,/piaga tal, ch’ella ci bea./Sì dal viso innamorato/piove stato/per ciascun sempre felice;/o ne regga disdegnosa; minacciosa,/o benigna allettatrice./Vana in mar Tetide, e Dori/vana Clori/per lo ciel cantar si intese,/vana diva ebbe Citera;/ma ben vera/puossi dir la Savonese.

Insomma, non ce n’è per nessuna. Hanno un bel provarci a mettersi in lizza, Teti, la più bella delle Nereidi, sposa di Peleo e madre di Achille, Dori, una delle tremila Oceanidi, Clori che in realtà è Flora, ninfa dei fiori e della primavera, e Afrodite, sottintesa, abitatrice dell’isola di Citèra. Tutte vane, secondo il poeta. L’unica ben vera ninfa incantatrice è colei che il poeta appellerà la Galatea de’ savonesi mari e nei confronti della quale ammette senza riserva il sentimento totalizzante che lo pervade, “Questa ch’adoro”. Apprendiamo inoltre che l’amore è ricambiato, visto che il viso di lei viene definito innamorato.

Le sue labbra sono belle rose porporine (croce e delizia di generazioni di studenti liceali …) ministre degli Amori, custodi di bei denti definiti tesori, non sempre disposte a sciogliersi in sorriso. Dall’atteggiamento di quelle labbra dipende la vita dell’innamorato e la natura stessa deve inchinarsi e riconoscersi nella bellezza di quei fiori di porpora.

E’ possibile immaginare, con buona approssimazione, lo scenario nel quale i personaggi della nostra storia si muovono. Se da un lato Savona è divenuta una città difficile e scarsamente popolata, dall’altro ospita, ora più che mai, vecchi e nuovi paperoni che godono i benefici del loro stato privilegiato. Il marchese Nicolò II, padre di Giulia, che ha intrapreso una lucrosa attività di banchiere a Roma, si è lasciato prendere dalla più italiana delle passioni, il mattone. Non soddisfatto di quelli che la famiglia già possiede, ha avviato la costruzione di un nuovo palazzo, una piccola reggia edificata su preesistenti strutture medievali affacciata sulla Fossavaria, l’arteria principale della città. Sta sorgendo quella che diventerà, nel XXI secolo, la sede del Museo d’Arte di Palazzo Gavotti, uno dei più importanti complessi museali italiani.

Ed è ancora il marchese il committente di una villa suburbana, autentico luogo di delizie, nel borgo rurale di Lègino, dove è quasi d’obbligo villeggiare e oziare tra orti e giardini che profumano di mare. Mare dal quale ci si tiene comunque lontani, perché non è di moda, perché è plebeo, perché non è sicuro, con i pirati che talvolta ancora raggiungono le sponde savonesi e si abbandonano al saccheggio. Non a caso molte delle ville di Lègino (non quella del marchese che porge, maestosa e severa, su una piazza sin troppo elegante e in generale concede poco o nulla al clima rurale, sottolineando la propria superiorità) somigliano a fortezze, apparentemente sgraziate ma solide, quasi sempre provviste di una torre per l’avvistamento, la difesa e l’immagazzinamento delle derrate (e di questa è provvista anche Villa Gavotti) e dove i viottoli che conducono alle residenze e con queste talvolta si fondono, senza soluzione di continuità, sono protetti da alti muri. E’ così che nascono le creuze. Ville che uniscono alla funzione ludica quella della produzione agricola, lasciando traccia della loro presenza nella denominazione dialettale di ben precise aree del territorio leginese, come ‘a Ciabrea (la Chiabrera) o ‘a Rea (la Riaria).

E’ qui principalmente che il nostro innamorato scrive, compone senza posa, spinto dalla forza del sentimento e anche dalla necessità di mettere a frutto la sua vena poetica, è qui che le muse fanno sentire forte il loro canto. Sta costruendo con impegno e una discreta dose di piaggeria (inevitabile) le basi di una carriera prestigiosa che lo vede introdotto ed apprezzato nelle più potenti corti dell’epoca che visita sovente per far conoscere le sue opere. Inizia a percepire le prime di quelle che vengono definite pensioni ovvero ricompense continuative per la produzione artistica, è in pratica un cortigiano, nell’accezione migliore del termine, che riesce ad ottenere la facoltà di onorare gli impegni senza obbligo di residenza presso i committenti. Stupefacente! In pratica è lui l’inventore dello smart working! Quest’attività frenetica non gli impedisce di rendersi protagonista apprezzato degli ozî leginesi e non solo di quelli. Come per un artista rinascimentale, la sua creatività non conosce confini e lo spinge ad occuparsi con successo anche della realizzazione di scenografie e spettacoli, cosa che lo porterà nel 1585, in occasione della visita in città di Carlo Emanuele I di Savoia accompagnato dalla moglie Caterina di Spagna, giunti in porto con un seguito di quaranta galee, a progettare e realizzare un’accoglienza trionfale nella darsena trasformata in “fantasmagorico giardino”.

E nel contado, come si inganna il tempo lontano dagli svaghi cittadini? Ci si frequenta tra simili, si ride senza esagerare, si flirta con discrezione, si declamano versi, si risolvono indovinelli, ci si cimenta nel canto, nella recita di operette morali, si progettano alleanze e matrimoni, si prega nelle cappelle gentilizie in stretta osservanza delle regole imposte dalla Riforma Tridentina o nella bella parrocchiale dedicata a Sant’Ambrogio, pellegrino di lusso in terra leginese dodici secoli addietro. Ecco dunque i palcoscenici dove è probabile si siano svolti i fatti, se di fatti veri e propri si può parlare, tra lusso urbano e idilli bucolici.

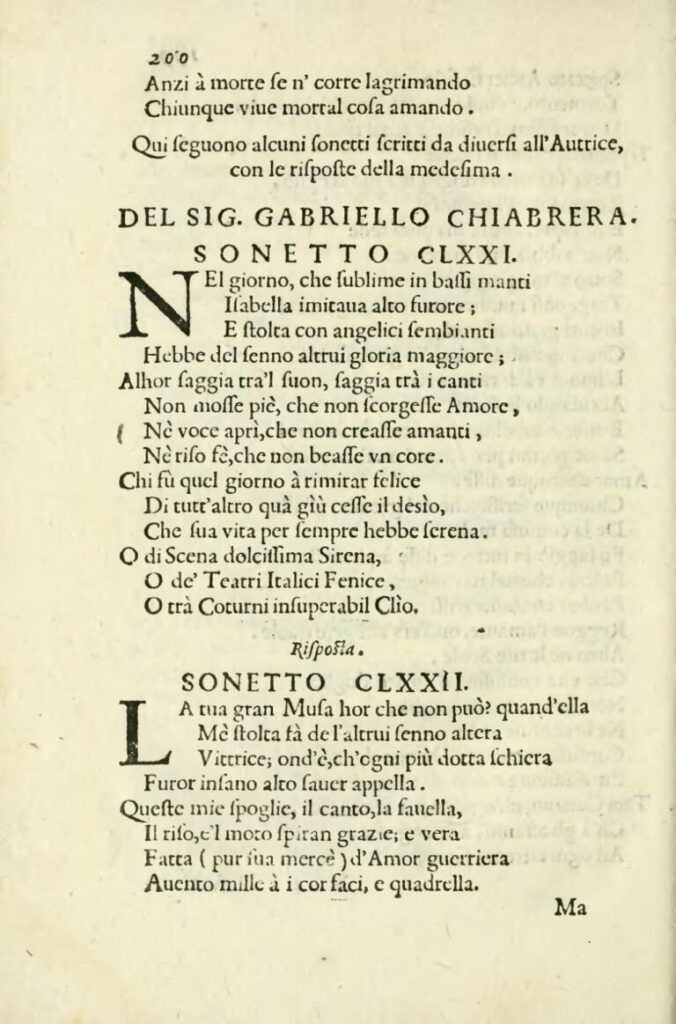

La domanda è, quando nasce l’amore? E’ lecito pensare che ciò sia avvenuto prima del matrimonio di Giulia, databile presumibilmente, considerando l’età media delle spose del periodo, intorno al 1580, se non addirittura prima. Considerando che Gabriello è tornato a Savona nel 1572, e tenendo presente che la giovane è nata nel 1562, ipotizziamo un 1577-1579 come arco temporale in cui inserire il coup de foudre. Un’altra domanda è la seguente, l’amore, che si presume platonico, prosegue anche dopo il matrimonio della giovane? Non è da escludere. Quanto a lungo? Difficile dirlo. Sappiamo che nel 1584 il poeta si trova nuovamente coinvolto in duello. Un commento salace sull’attrice Isabella Canali Andreini – capocomica della Compagnia teatrale dei Gelosi che fa tappa a Savona, nonché fine poetessa, con la quale il Chiabrera intrattiene una corrispondenza in bilico tra il letterario e il galante – provoca la reazione furibonda, non solo verbale, del poeta e lo costringe nuovamente ad allontanarsi in attesa di tempi più favorevoli. Scorre il sangue durante lo scontro che vede coinvolti, oltre agli amici di Gabriello facenti parte come il poeta dell’Accademia degli Accesi, esponenti della potente famiglia Multedo che ora lo cercano per vendicarsi. Occorrerà una sorta di pace giurata per porre fine alla questione e consentire al nostro di rientrare in città.

Come avrebbe reagito Giulia, se ancora si fosse considerata la signora indiscussa delle emozioni di Gabriello, a questo episodio che in fin dei conti sarebbe nato da una infedeltà? Non lo sappiamo, ma è probabile che la vicenda avrebbe determinato la fine dell’amoroso giuoco. Può una dea, la più bella delle ninfe, tollerare che il suo spasimante arrivi a sguainare la spada per difendere l’onorabilità di un’altra, anche lei bella e dotata del fascino sottile dell’intelligenza e della cultura? Interrogativi che resteranno probabilmente senza risposta.

Qualcosa, comunque, qualcosa che non necessariamente porta il nome di Isabella, interviene a rompere un incantesimo fatto solo di sublimi parole. Lo testimonia il fatto che Gabriello non chieda la sua mano nel 1599, dopo la dipartita del barone Ferrero (o gli viene rifiutata?) e che, spinto dal fratello Massimo che lo incoraggia a compiere questo passo per garantire una discendenza ai Chiabrera, si risolva al matrimonio, ormai in età matura, ma con un’altra. Nel 1602, raggiunti i cinquant’anni, nella chiesa del Convento dei Frati Cappuccini che domina dall’alto la città affacciandosi sul mare, sposerà infatti la sedicenne Lelia Pavese, giovanissima cugina (inutile gridare allo scandalo, era purtroppo prassi comune all’epoca). Lelia, un’altra pedina sulla scacchiera dei matrimoni di convenienza che vedono il ripetersi, in un intreccio caparbio, di un ristretto numero di cognomi nobiliari, pericolosamente sempre gli stessi. E quanto alla discendenza, non arriverà, condannando i due coniugi, che proprio non si sopportano, a una lunga, sterile, convivenza infelice.

Gabriello e Giulia moriranno entrambi nel 1638. Una coincidenza che pare fatta apposta per commuovere anche i più disincantati.